10/20(土)に大阪大学吹田キャンパスで開催される都市住宅学会関西支部 学生小論研究発表会に,M2潮田紘樹君が「子どもを連れて利用できるコワーキングスペースの研究 利用者の環境と働き方に関する決定要素の抽出」というタイトルで発表します!

月別: 2018年9月

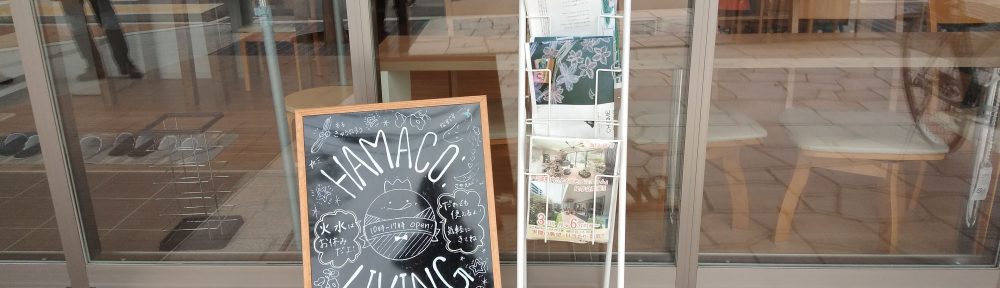

HAMACO:LIVINGを見学しました.

URリンケージの研究会で浜甲子園団地地域の建替・再開発事業に伴うエリアマネジメントとして取り組むHAMACO:LIVINGを見学しました(9/24).

9/26に前期最後の進捗発表会を開催しました!

9/26に前期最後の進捗発表会を開催しました.上記写真は,守山先生を囲んでの記念撮影です.

都市や地域における人の行動や認知に関する研究

人と環境の関わり合いを,都市や地域をベースとして,行動・認知・生理・関係性の観点から解き明かすことで,都市や地域の成り立ちを解明する研究に取り組んでいます.例えば,京都大学の建築学科に所属する学生の下宿の立地がこの50年でどのように変化したのか,GIS(地理情報システム)を持ちいて分析し,学生下宿が間借りからアパート・ワンルームへの変化や,桂キャンパスへの移転による変化,マンション名に含まれる地名の分布から浮かび上がる都市のイメージなど,都市や地域の構造やイメージ,人の行動について研究しています.

建築環境と健康に関する研究

建築は人と人の関係性を育み,そこでの活動を促します.どのような建築,環境で心身の健康が促進されるのか,また創造性,生産性を発揮できるのか,これからの大きな研究テーマです.特に少子化によって働き手が急激に減少する日本では,生産性の向上は喫緊の課題といえます.ワークプレイスから医療福祉施設まで,多様なビルディングタイプを対象として,ユーザーが心身ともに健康で創造的に活動できる環境のあり方について,新しい生活支援技術や効果的な互助の仕組みと建築のデザインや計画について研究します.

居住支援のハードとソフトに関する研究

建築や施設は,ハードだけでは解決しない課題とかかわります.例えば,離婚直後のシングルペアレントは,新しい住む場所と仕事,さらに子育て支援も同時に確保できなければ新生活に踏み切れません.

このように,住宅確保要配慮者などの居住の安定をはかるには,ハコの提供のみでは解決せず,そこに適切な生活支援や見守り,就労など,ソフトとのマッチングが求められます.社会的課題となる建築を取り上げ,その実態を把握したうえで,解決に向けてどのようにソフトとハードを組み合わせるべきか,研究します.

・保育機能付きのコワーキングスペースに関する研究

・英国ハウジングアソシエーションによる居住支援の実態に関する研究

可視領域の計算・分析に基づく新しい建築理論

建築デザインに視覚が重要なことは言うまでもありません.私たちの研究室では,建築空間における視覚に着目し,人の行動や心理に及ぼす影響を,行動・認知・生理・関係性の観点から解き明かすことで新しい建築理論の創造に取り組んでいます.

例えば,施設では,職員は利用者を見守れる空間を求めますが,見守り優先の一望空間では,常に見られるストレスを利用者が受けます.そこで,職員からは利用者を見守れるが,利用者は死角に守られるような空間の在り方について可視領域の計算・分析から研究しています.

また,バリアフリーでありながら,変化に富んだ豊かな建築空間をつくるには,天井面の操作が有効だと考えています.実験的な方法を用いて,天井操作が空間認知に及ぼす影響について研究しています.

HPができました!

ダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキスト

test