商店街の空き店舗が増加の一途をたどる要因として,所有者が高齢化して,事業を畳んだ後,その店舗を新たな事業主に貸す意思がないことが挙げられる.閉店後も店舗を自宅として使用する,あるいは倉庫として利用する人が多いことがその一因でもある.しかし,商店が住宅になり,商店が歯抜けの状態になると商店街は活性化しない.店舗付き住宅を丸ごとは貸せないのであれば,せめて軒先を貸し出し,商店街の活性化に貢献すると同時に,軒先店舗が副業として店を開業してみたい人のチャレンジショップの役割になるのではないか.

そのような発想から,商店街の空きスペースの暫定的な活用法としてのマルシェイベント「のきさきあるこ」を提案して,その実践を通してプロセスや問題点を把握するために,京都大学三浦研究室,(一般社団)大正・港エリア空き家活用協議会WeCompass,クル一級建築士事務所,大正区役所の共催によって,大阪市大正区三泉商店街で開催したマルシェイベントが2019年11月29日-30日の「のきさきあるこ」のである.マルシェイベントで使用した木製屋台やチラシの製作,デザインは研究室の院生が担当している.また,屋台で使用した木材については紀洋木材(株)のご協力を得た.短い周知期間でありながら,2019年11月末日の2日間で予想外の反響を得て,2020年も継続して企画している.

イベント当日の様子

試作した屋台

木材の加工と組み立て

今日ではフリーランスという特定の企業や組織に専従せずに社会的に独立した個人事業主となって仕事を行う人々が増えている。

このような働き方が増えている一方、問題点も存在する。

それは他者と接点を得にくいことや、収入的に安定しないといったことである。

その中で新しい集合住宅を提案する。

集合住宅に園芸というエッセンスを組み込むことで、植物という有機物を共に育てることでコミュニケーションの活性化を測ることが可能ではないか、また収入の足しになるのではないかという提案である。

高齢者施設におけるユニット内の居住環境は,共同生活室と居室の関係性よって大きく左右されます.

既存のユニット型特養をみると,居室が共同生活室を取り囲んだいわゆるホール型と呼ばれる平面計画が多く見受けられます.ホール型は動線などをコンパクトにしやすいという考えがある一方,居室と共同生活室が直接的に面するため落ち着きのない居住空間となる可能性を多分に含んでいます.

平面計画には事業者と設計者,自治体担当課担当者の三者の意図が複合的に影響しています.特に共同生活室と居室の関係性については,各々がユニットケアや空間へどのような理解をしているかにより,施設間や地域間で大きな差異が生じていると推測されます.

既往の調査や研究では,事業者や設計者に比べ自治体担当課担当者が調査対象となることは少なく,それらの方針や考えについて詳細には明らかになっていません.そしてそれらの方針や考えが平面計画にどう反映されているのか,さらに居室と共同生活室の配置や関係性が居住環境・ケア環境に与える影響も子細に考察する必要があります.

本研究では居室と共同生活室の関係性に着目し,上記の観点から多面的な調査と分析を行い,今後の施設計画に資することを目指しています.

(眞鍋明子)

近年、わが国では平均寿命の伸びや出生率の低下により少子高齢化が急速に進行しており、今後、介護者不足が深刻さを増していきます.

特にヒューマンスケールの空間と関係性を意図して設計されたユニット型の施設では,入居者の生活の質を保ちながら,介護者の負担を軽減することが大きな課題です.

そこで,インカムと呼ばれる小型無線機を導入することで,介護者の行動がどのように効率的になるのか,実証的な研究に取り組んでいます.インカム導入前後で,歩行実態と介護職員の主観評価の変化を追跡調査しています.

インカム無線機の例

子育て中の親にとって仕事と子育ての両立は大きな課題です。「朝、子どもを保育園に預けてから仕事へ」「育児が大変で仕事を休む」といった状況に対して子どもと過ごす時間が増える新しいワークスタイルを可能にする建築を提案します。従来の「生産性重視のオフィス」と「親から離れて過ごす保育園」の異なる性質の空間の両立と混在で新しい「大人の働き方」と「こどもの成長」を考えます。

職場のすぐ近くの子どもがいるメリットは「一緒に過ごす時間が増える」こと。有事の際はすぐに駆け付けることができます。

オフィス街の淀屋橋と緑豊かな中之島との間に位置するこの建築からあふれ出す子どもの活気はそこで働く親だけではなく他の社員、街の人々にとって新しい価値となります。

HA(ハウジングアソシエーション)とは?

移民の多いイギリスでは19世紀末ごろから社会住宅の供給が活発に行われてきましたが、その中で住宅供給の中心的存在を確立していったのがハウジングアソシエーションという非営利組織です。このハウジングアソシエーションの活動内容として特筆すべきは、社会的に弱い立場の人に住宅を提供するための資金の一部を、自社で行った一般の住宅販売や賃貸で得た利益から賄うという、いわば自給自足的資金繰りをしているということです。こういった自社で得た利益と外部からの補助金を上手く掛け合わせて住宅供給を行っている組織からその仕組みを学ぶことは、日本の社会住宅供給の仕組みを見直す上で有益なことのように考えられます。そこで現在行っているのがG15というイギリスの大手ハウジングアソシエーション群の企業比較をもとにその仕組みを紐解いていくという研究です。

HAの活動の多様性

ハウジングアソシエーションによって支援を受ける対象者は幅広く、その支援内容は多岐に渡っています。高齢者や障がいを持っているなどの理由で支援を受ける方たちだけでなく、シングルマザーやLGBTの方に対する支援であったり、薬物依存者、元受刑者の社会復帰のための活動など現代社会に対応し対象者の間口を広げていることがわかります。実際の活動内容としても、社会住宅の供給だけでなくそれに付随して生活のサポートまで行ったりと対象者のニーズに合わせた手厚いサポートが受けられることが特徴的といえます。地域に根付いたコミュニティスペースを開設してハウジングアソシエーションの関係者だけでなく地域の人々も利用可能な場や機会を提供する場合もあり(例えば最近では高齢者にプログラミングを教える習い事があったり)、住宅を供給するただの不動産業務にとどまっていないのです。こういった柔軟な活動というのはハウジングアソシエーションが企業として活動し、競合他社が存在することで高い質を保った価値を提供できていると考えられます。こういった社会システムの在り方を学び取り、日本でのシステムに取り込むことを目指し研究を進めています。

(角田 悠衣)

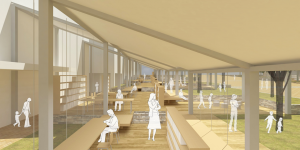

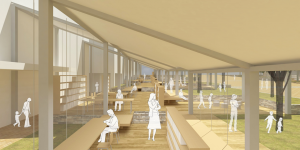

「ストリート」

多摩ニュータウンの中心部となる多摩センターの周辺は都市機能を備え、商業施設、娯楽施設や大規模の緑地には現在でも多くの人で賑わっている。京王多摩センター駅と小田急多摩センター駅から多摩中央公園まで続くパルテノン大通りの並木道の両側の商業施設の前に、人が少ない現状に踏まえて、パルテノン大通りと商業施設の間に新しい「ストリート」とつくる。

「ストリートワーキング」

まちさんぽの傍らに働くー「ストリートワーキング」というライフスタイルを提案する。

たとえば、この「ストリート」で、子供を保育室に預け、ママたちは好きな時間に短時間の仕事ができ、仕事が終わったら子供を連れて周辺の映画館、テーマパークやレストランで楽しい時間を過ごせる。働くことは日常生活中の楽しみとなる。

「ストリート」の中、仕事の場、子育ての場、交流の場や緑の憩いの場などは互いにつながり、「ストリート」は居心地よい、広がる自由な空間となる